Paulo VI. Testemunha e mestre

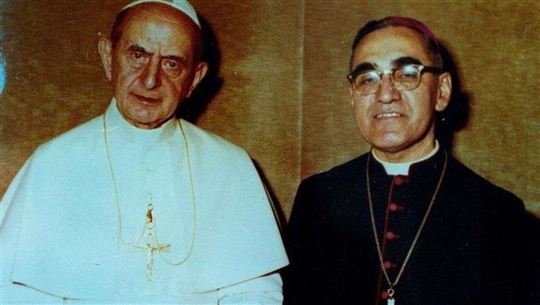

O Concílio e a crise da Igreja, o confronto com a modernidade e esse povo sui generis... Dia 14 de outubro, Francisco proclamou santo o Papa que enfrentou um dos períodos mais tormentosos da história recente. Doando-se todo inteiro, «cheio de alegria»Quando, há quatro anos, o papa Francisco beatificou Paulo VI, disse que ele foi um incansável apóstolo, o timoneiro do Concílio, um cristão corajoso. Agora, dia 14 de outubro, no adro da Praça São Pedro, ele o proclamou santo, junto com Oscar Arnulfo Romero, o bispo mártir salvadorenho. Essa simples introdução já nos diz algo. De algum modo, de fato, também João Batista Montini foi mártir, porque compartilhou o calvário do amigo Aldo Moro. E também porque foi testemunha corajosa que levantou uma barreira à «fumaça de Satanás» (da qual falou em plenos anos 70...) e ao mundo, objeto de uma campanha de ódio e violência dentro e fora da Igreja, sobretudo nos últimos anos do seu Pontificado.

O corpo a corpo de Paulo VI com a história foi intenso e profundo, inspirado por uma grande ânsia reformadora da Igreja, na consciência nova e dramática de que o mundo moderno, a modernidade, estava voltando as costas para Jesus Cristo e para o que viesse d’Ele. Já em 1934 – lembrou o cardeal Angelo Scola no recente livro-entrevista Eu apostei na liberdade –, o jovem dom Battista escrevia: «Cristo é um desconhecido, um esquecido, um ausente em grande parte da cultura italiana».

Filho de um fundador do Partido Popular, em contato com grandes protagonistas do mundo católico italiano do séc. XX, Montini, como escreveu Juan Maria Laboa, em seu Paulo VI, papa da modernidade na Igreja, «ao atacar o mal, aconselhava que se denunciassem os motivos e as consequências deste, mas não as pessoas envolvidas». Dizia como Papa: «Nunca dirijamos palavras ofensivas às almas, porque desejamos salvar as almas, conduzi-las a Cristo, e não afastá-las d’Ele». Claro, outros antes dele, a começar pelo amado predecessor João XXIII, haviam advertido, até dramaticamente, para o problema do novo desafio da modernidade secularizante: na Itália e no exterior, do poeta inglês Thomas S. Eliot ao francês Charles Péguy, até o grande ítalo-alemão Romano Guardini e, ao próprio dom Giussani. Mas a ele, Montini, caberá um turning point da história inesperado e violento, a ele caberá vivê-lo da Cátedra de Pedro.

Martírio significa testemunho. Em sua concepção, o testemunho é certamente a possível chave de uma renovada presença no mundo contemporâneo. Na esplêndida , retomada pelo papa Francisco na Evangelii gaudium, escreveu no número 41: «O homem contemporâneo escuta com mais satisfação os testemunhos do que os mestres, ou se escuta os mestres o faz porque são testemunhas». A frase é uma autocitação de um discurso do ano anterior, feito na Audiência dada ao Pontifício Conselho para os Leigos em 2 de outubro de 1974, onde, entre outras coisas, trata também do tema dos Movimentos na Igreja.

Paulo VI explicou, naquela ocasião, que «os motivos dessa atração que o mundo atual sente pela verdadeira testemunha de Cristo podem se resumir a quatro». O primeiro: o homem, hoje, embora assoberbado por coisas e bens em medida sem precedentes na história moderna, «busca o invisível e o imaterial». Segundo: «Os homens deste tempo são seres frágeis que conhecem facilmente a insegurança, o medo, a angústia». Atualíssimo e impressionante! Terceiro ponto: «As novas gerações gostariam de encontrar mais testemunhas do Absoluto. O mundo espera a passagem dos santos». Essa consideração também parece muito adequada para hoje: o mundo aguarda a inspiração, a positividade, o testemunho da santidade. Quarto e último ponto: «O homem moderno coloca-se também, e em geral dolorosamente, o problema do sentido da existência humana: por que a liberdade, o trabalho, o sofrimento, a morte, a presença dos outros?».

Em março do mesmo ano de 1974, antes da Páscoa, Pier Paolo Pasolini escreveu um artigo não publicado imediatamente e que depois foi reproduzido em Scritti corsari. Conta PPP: «Vi ontem à noite (Sexta-feira Santa?) um grupinho de pessoas diante do Coliseu: em volta, um enorme aparato de policiais e vigilantes urbanos. (...) Realizava-se uma função religiosa na qual deveria discursar Paulo VI. Lá estavam quatro gatos pingados. Um insucesso mais completo era impossível imaginá-lo. As pessoas não sentem mais não apenas o prestígio, mas nem mesmo o valor da Igreja. Inconscientemente abriu mão de um dos seus mais cegos hábitos. Por algo pior do que a religião, com certeza».

Estávamos às vésperas do referendo sobre o divórcio e Pasolini descreve admiravelmente uma tal «revolução antropológica» que o assusta. O Pontificado de Paulo VI – que se iniciou sobre as asas da renovação conciliar, mas também de um otimismo legítimo inspirado por uma paz duradoura no segundo pós-guerra (casualmente, mas simbolicamente, o primeiro encontro oficial do novo papa Montini, eleito dia 30 de junho de 1963, é com o presidente dos EUA John Fitzgerald Kennedy, em visita a Roma dia 2 de julho) – decorreu a partir de 1968 num dramático confronto com uma cultura contemporânea cada vez mais agressiva e hostil ao Papa e à fé.

Se em 1974, de fato, estavam alguns gatos pingados na Via Sacra era porque, pelo menos há seis anos, consumou-se uma ruptura sem precedente. Hoje, críticos e historiadores, tanto laicos quanto católicos, reconheceram justamente em 1968, o ano decisivo em que as críticas dentro e fora da Igreja chegaram a contestar a própria fé. Escreve Giselda Adornato na monumental biografia histórica e espiritual recém-publicada, Paulo VI, a propósito daquele momento: «Dois conceitos fundamentais são contestados, em sua formulação: verdade e autoridade. E, pela primeira vez, isso ocorre também no interior da Igreja e, às vezes, por parte de teólogos de alto nível».

Naquele ano chave, Paulo VI vê claramente no debate pós-conciliar um instinto de «autodemolição» que não se esperava. Explica ao amigo Jean Guitton (em Diálogos com Paulo VI): «Ao invés de separar os ensinamentos do Concílio do patrimônio doutrinário da Igreja, devemos ver como se harmonizam, como se conjugam, como aderir a eles e como podem nos trazer testemunho, desenvolvimento, explicação, aplicação». É o ano da Humanae vitae e do Credo do povo de Deus, solenemente proclamado dia 30 de junho, na conclusão do Ano da Fé. Na audiência geral de 4 de dezembro ele falará da «integridade da mensagem revelada», dizendo: «Sobre esse ponto, a Igreja católica é zelosa, é severa, é exigente, é dogmática. Não pode ser diferente». Em suas anotações pessoais, o Papa escreve: «Um novo período depois do Concílio. Não terminou o nosso serviço? (...) Talvez o Senhor me chamou e me mantém neste serviço não porque eu esteja acostumado com isso, nem para que eu salve a Igreja das suas atuais dificuldades, mas para que sofra pela Igreja e fique evidente que é Ele, e somente Ele, quem a guia e a salva».

Parece entrever um duplo itinerário «dramático e magnífico», para citar um outro extraordinário texto, até do ponto de vista literário, que é o seu Testamento: de um lado, a agressão de um mundo, e até de “amigos” eclesiásticos, que atacam o Papa; do outro, a pessoal purificação e o aprofundamento religioso e teológico do sucessor de Pedro. Nos Diálogos com Guiton há a famosa constatação: «O que me choca é que no seio do catolicismo parece predominar um pensamento de tipo não católico».

É de 1972, dia 29 de junho, festa dos santos Pedro e Paulo, a homilia na qual Montini afirma que tem a sensação de que «por alguma fresta tenha entrado a fumaça de Satanás no templo de Deus». E explica: «Há a dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, a insatisfação, o confronto. Não se confia mais na Igreja; (...) Acreditava-se que após o Concílio viria uma jornada de sol para a história da Igreja. Ao invés, veio uma jornada de nuvens, de tempestade, de escuridão...».

Em 1988, dom Luigi Giussani fala de Paulo VI, dez anos após o falecimento dele, em uma entrevista para o semanário Il Sabato. É um documento útil para ser relido hoje. «O papado de Paulo VI é um dos maiores papados», diz a Renato Farina: «Ele havia demonstrado, na primeira parte da sua vida, uma sensibilidade extrema – que ninguém lhe poderá negar – por toda a problemática da angustiante caminhada do homem e da sociedade de hoje. E ele encontrou uma resposta! Ofereceu-a nos últimos dez anos».

Nela, Giussani narra a experiência vivida no Domingo de Ramos de 1975. «Chamou os jovens de todos os grupos católicos a Roma. (...) Chamou todo mundo. Encontrou-se sozinho com os 17 mil de CL». No final da missa na Praça, o Papa mandou chamar dom Giussani, que encontrou-se com ele no adro: «Lembro com precisão só destas palavras: “Coragem, essa é a estrada certa: vá em frente assim”». E quem ouviu dom Giussani falar da natureza da Igreja, sabe que gostava de citar em particular um discurso de Paulo VI, aquele pronunciado em 1975, dia 23 de julho: «Onde está o “Povo de Deus”, do qual tanto se falou e até agora se fala, onde está? Essa entidade étnica sui generis, que se distingue e se qualifica pelo seu caráter religioso e messiânico, sacerdotal e profético, se quiserem, que tudo converge para Cristo, como seu centro focal, e que tudo deriva de Cristo? (...) Tem historicamente um nome, que é mais familiar para todos; é a Igreja».

O sequestro e o assassinato do «amigo» Aldo Moro marcarão profundamente os passos finais do seu Pontificado e da sua existência. Naqueles 55 dias da nossa história, os católicos na política, a República do pós-guerra, até o empenho da própria pessoa de Montini parecem sucumbir frente às reviravoltas da história. Tudo parece comprometido, de um modo irreversível. Paulo VI prostra-se diante dos carrascos, chama-os de «homens», rompendo a lógica que a ideologia terrorista impunha. Mas essa defesa extrema da dignidade do homem e da Igreja ficam como um grande e límpido testemunho. O Papa participa do sacrifício de Moro e da Itália, até a morte dele, mas sem jamais deixar de indicar essa «entidade étnica sui generis» pela qual ele deu a vida. «O meu estado de espírito?», é sua pergunta numa página do diário pessoal: «Hamlet? Dom Quixote? Esquerda? Direita? Não me sinto seguro. São dois os sentimentos dominantes: “Superabundo gaudio”. Estou cheio de consolação, invadido pela alegria em qualquer tribulação».

Em sua última homilia, dia 29 de junho de 1978, traça um balanço do seu Pontificado: «O nosso ofício é o mesmo de Pedro, a quem Cristo confiou o mandato de confirmar os irmãos: é o ofício de servir a verdade da fé, e oferecer essa verdade a todos que a procuram (...). Eis, Irmãos e Filhos, o intento incansável, vigilante, inquietante que nos moveu nestes quinze anos de Pontificado. Fidem servavi! podemos dizer hoje, com a humilde e firme consciência de não ter jamais traído il santo vero (A. Manzoni)».

Hoje temos a mais alta confirmação de que aquele itinerário «doloroso, dramático e magnífico» realizado primeiro como homem, depois como padre e em seguida como Papa, levou são Paulo VI a fixar uma ideia de Igreja e uma ideia de testemunho cristão que tem uma grande força regeneradora. Porque deixa espaço para a obra de um Outro.

Como aconteceu com o milagre que permitiu a sua canonização. Episódio sucedido nos Estados Unidos: uma criança afetada por uma grave doença diagnosticada já durante a vida pré-natal, tanto que foi sugerida à mãe a interrupção voluntária da gravidez, foi curado antes mesmo de nascer. A defesa da vida (referência misteriosa à sua Humanae vitae) coincide com um evento de Graça, com um dom do Senhor. Como disse o papa Francisco: «Nessa humildade refulge a grandeza do beato Paulo VI: enquanto se desenhava uma sociedade secularizada e hostil, soube conduzir com sabedoria previdente – e, às vezes, na solidão – o timão da barca de Pedro sem perder jamais a alegria e a confiança no Senhor».

Inscreva-se na newsletter do nosso site